Curioso vídeo que une música electrónica y física. Todos los efectos son reales, no hay trucos digitales.

Este es sobre todo un blog de Ciencias Sociales pero como no creo que se deban hacer compartimentos estancos en el conocimiento, he querido que esté abierto a otros temas en las fronteras de las Humanidades.

Mostrando entradas con la etiqueta Ciencia. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Ciencia. Mostrar todas las entradas

jueves, 19 de noviembre de 2015

martes, 23 de octubre de 2012

La descongelación del Ártico provoca enormes emisiones de gases de efecto invernadero

Un equipo de expertos, dirigidos desde la Universidad de Estocolmo en Suecia, ha descubierto que en el Ártico se está liberando mucho más gas de efecto invernadero de lo que había sido calculado. Una enorme cantidad extra proviene de un inmenso depósito de carbono antiguo contenido en el permafrost a lo largo de los 7.000 kilómetros del desolado litoral en la parte norte del Ártico siberiano.

Se teme que esta fuente de emisión de metano y dióxido de carbono acabe contribuyendo de forma relevante al calentamiento global.

Leer la noticia completa >>

martes, 18 de septiembre de 2012

La explotación económica de los mares

La Comisión Europea quiere potenciar los “empleos azules”, yacimientos de trabajo y riqueza submarinos: en biotecnología, alimentación, energías renovables... Para ello, ha presentado un documento con su estrategia hasta 2020: “Los océanos y mares que rodean Europa ofrecen nuevas oportunidades para cumplir los objetivos” europeos de crecimiento sostenible en 2020, pero añade que “para explotar ese potencial, necesitamos facilitar a las compañías la inversión. Tenemos que reducir los costes, los riesgos y estimular la inversión”. Y realiza una defensa de la “economía azul” —ahora que de la verde ya se habla poco—: “Nuestros océanos pueden dar el estímulo que necesitamos para que la economía avance (...) Pueden proveer la energía limpia que necesitamos para evitar una catástrofe climática. Pueden surtirnos de proteínas saludables. Pueden aportar fármacos y enzimas de organismos que habitan los mayores extremos de temperatura, luz y presión soportados por la vida. Y la creciente demanda mundial de materias primas hace cada vez más atractiva la minería submarina”.

Vídeo sobre la minería submarina:

martes, 31 de julio de 2012

El 97% de la capa de hielo de Groenlandia se derrite en sólo cuatro días

Cada verano, cerca de la mitad de la superficie de la capa de hielo que cubre Groenlandia suele derretirse. Por eso, cuando el pasado 12 de julio los satélites enviaron sus datos sobre el proceso, los científicos de la NASA no daban crédito: el 97% de la cubierta se había fundido en solo cuatro días. El fenómeno es tan extraordinario —no constan precedentes desde que se registran los datos—, que de hecho pensaron que se trataba de un error.

martes, 10 de julio de 2012

Descubierto por fin el bosón de Higgs, la "partícula de Dios"

Por fin. Medio siglo después de haberse conjeturado su existencia, se ha descubierto la partícula de Higgs. Y es realmente importante: desde hoy se conoce un poco mejor cómo funciona el universo. Ha hecho falta construir el más potente acelerador de partículas, el LHC, dos colosales detectores y el trabajo y entusiasmo de miles de físicos e ingenieros de todo el mundo volcados en la investigación. El Higgs, dicho de modo muy sencillo, ayuda a explicar por qué existe la masa de las partículas elementales. Si el electrón, por ejemplo, no tuviera masa no se formarían los átomos y sin átomos no existirían ni estrellas, ni planetas ni personas.

El siguiente vídeo explica de manera sencilla por qué este descubrimiento es tan importante:

martes, 19 de junio de 2012

Geoingeniería: grandes bloques de hielo enfriarán la capital de Mongolia en verano

La capital de Mongolia va a emprender uno de los mayores experimentos con hielo del mundo. Geoingenieros de la compañía anglo-mongola ECOS & EMI fabricaráh sobre el río de la ciudad de Ulán Bator, bloques gigantes de hielo que serán utilizados posteriormente, durante el verano, para enfriar la ciudad y asegurar su suministro de agua, a medida que el hielo se vaya derritiendo lentamente. Según los expertos, este sistema podría permitir a ciudades de todo el mundo con un clima similar al de la capital mongola ahorrarse los costes de aire acondicionado durante el verano, regular el suministro de agua y crear microclimas fríos.

| Ulan Bator |

martes, 12 de junio de 2012

Venus se pasea delante del sol

Este fenómeno, llamado tránsito planetario, tiene lugar cuando el Sol, Venus y la Tierra se alinean en ese orden, de forma que el planeta bloquea parte de la luz que emite la estrella, sin llegar a ser un eclipse ya que la porción que cubre es muy pequeña.

El Sol, Venus y la Tierra se alinean en raras ocasiones debido a que las órbitas alrededor del Sol de la Tierra y Venus están ligeramente inclinadas la una respecto a la otra y llegan a "desincronizarse". Eso es lo que hace que sea un fenómeno poco frecuente que se ve dos veces seguidas cada siglo con una diferencia de ocho años entre uno y otro y no vuelve a repetirse hasta 105 años después. El último tránsito se produjo en junio de 2004 y el siguiente será en 2117.

En el siguiente vídeo de la NASA se puede observar acelerado el tránsito, observado a través de diferentes frecuencias de onda (de ahí que "cambie" el aspecto del sol). También se puede apreciar la enorme diferencia de tamaño entre nuestra estrella y los planetas que la orbitan. Es muy curioso también el efecto de "gota negra" que se produce al entrar y salir Venus del disco solar.

En este vídeo más detalles sobre Venus:

martes, 5 de junio de 2012

Jeanne Baret, la primera mujer que dió la vuelta al mundo

En 1766 Jeanne Baret se embarcó como asistente del botánico Philibert Commerson en la primera circunnavegación francesa del mundo, en la que se realizó un catálogo de especies de todo el planeta.

La expedición empleó dos barcos de guerra franceses, al mando de Louis Antoine de Bougainville, en los que no estaba permitida la presencia de mujeres por lo que hubo de disfrazarse de hombre durante los tres años de travesía (1766-1769). Aunque embarcada de incógnito, finalmente fue descubierta su condición de mujer en 1768. Es obligada a desembarcar el Isla Mauricio junto a Commerson el cual moriría allí en 1773.

La expedición empleó dos barcos de guerra franceses, al mando de Louis Antoine de Bougainville, en los que no estaba permitida la presencia de mujeres por lo que hubo de disfrazarse de hombre durante los tres años de travesía (1766-1769). Aunque embarcada de incógnito, finalmente fue descubierta su condición de mujer en 1768. Es obligada a desembarcar el Isla Mauricio junto a Commerson el cual moriría allí en 1773.

Sola y sin recursos, Jeanne abrió un cabaret en Port Louis. Conoció a un oficial naval francés, natural de Perigord, Jean Dubernat, con quien se casó el 17 de mayo de 1774 en la Catedral de S. Luis. La pareja regresó a Francia, completando así la vuelta al mundo.

Etiquetas:

Ciencia,

Geografía,

Historia,

Historia Moderna

sábado, 24 de marzo de 2012

Rusia completa la perforación del lago Vostok en la Antártida

Los expertos rusos finalmente lo han hecho. La perforación ha alcanzado la superficie del lago. Las aguas aisladas durante más de 20 millones de años, que pueden albergar microbios adaptados a vivir en esas condiciones extremas, son ahora accesibles. Para los científicos es una oportunidad única de investigar, si existen, unos seres remotos que estarían aislados desde el pasado remoto; además, serían una pista importante acerca de si puede haber formas de vida similares en otros cuerpos del sistema solar, como Europa, la luna de Júpiter, que tal vez tiene océanos bajo su capa helada. Pero para muchos esa perforación no debería de haberse hecho hasta que no se tuvieran unas tecnologías capaces de evitar cualquier riesgo de contaminación.

Otro misterioso accidente geográfico de la Antártida son las Montañas Gamburtsev, descubiertas por científicos rusos en 1957-58. Son similares a los Alpes pero nunca han sido pisadas por pies humanos porque quedan bajo una capa de hielo de varios kilómetros de grosor, en la región más remota de la Antártida.

Seguir leyendo >>

sábado, 28 de enero de 2012

Proyecto genográfico: un atlas de las migraciones humanas a través de la genética

La Sociedad National Geographic, IBM, el genetista Spencer Wells y la Fundación de la Familia Waitt lanzaron el Proyecto Genográfico para trazar la travesía genética de la humanidad a lo largo del tiempo.

El registro fósil establece el origen humano en África, pero se sabe poco sobre la gran travesía que hizo el Homo sapiens hasta los rincones más lejanos de la Tierra. ¿Cómo terminó cada uno de nosotros donde está? ¿Por qué existimos en tan gran variedad de colores y características? Esas preguntas son aún más asombrosas en vista de la evidencia genética de que todos estamos relacionados: descendemos de un ancestro común africano que vivió hace apenas 60.000 años.

Aunque han pasado millones de años la historia completa continúa escrita en nuestros genes. Cuando el ADN se transmite de una generación a la siguiente, la mayoría se vuelve a combinar por medio de los procesos que nos dan a cada uno nuestra individualidad. Pero algunas porciones de la cadena de ADN se mantienen en gran parte intactas a través de las generaciones, alteradas sólo ocasionalmente por mutaciones que se convierten en "marcadores genéticos". Estos marcadores permiten que los genetistas rastreen nuestra cronología evolutiva común a través del tiempo.

El registro fósil establece el origen humano en África, pero se sabe poco sobre la gran travesía que hizo el Homo sapiens hasta los rincones más lejanos de la Tierra. ¿Cómo terminó cada uno de nosotros donde está? ¿Por qué existimos en tan gran variedad de colores y características? Esas preguntas son aún más asombrosas en vista de la evidencia genética de que todos estamos relacionados: descendemos de un ancestro común africano que vivió hace apenas 60.000 años.

Aunque han pasado millones de años la historia completa continúa escrita en nuestros genes. Cuando el ADN se transmite de una generación a la siguiente, la mayoría se vuelve a combinar por medio de los procesos que nos dan a cada uno nuestra individualidad. Pero algunas porciones de la cadena de ADN se mantienen en gran parte intactas a través de las generaciones, alteradas sólo ocasionalmente por mutaciones que se convierten en "marcadores genéticos". Estos marcadores permiten que los genetistas rastreen nuestra cronología evolutiva común a través del tiempo.

Diferentes poblaciones cargan diferentes marcadores. Seguirlos a través de las generaciones revela un árbol genético en el cual las ramas muy diversas de hoy pueden ser conectarse hasta su raíz africana común. Nuestros genes nos permiten rastrear las antiguas migraciones humanas de África a través de los continentes. A lo largo de una de esas ramas encontramos por ejemplo pruebas vivientes de una antigua trayectoria africana, a través de India, para poblar la aún aislada Australia.

Pero para completar el cuadro se deben recopilar la mayor cantidad de muestras genéticas disponibles de todo el mundo. Pero hay poco tiempo ya que en un mundo cada vez más globalizado las poblaciones que se mezclan entreveran las señales genéticas. La clave de este rompecabezas es obtener muestras genéticas de los pueblos indígenas y tradicionales que quedan en el mundo, cuyas identidades étnicas y genéticas están aisladas. Pero esos pueblos, lenguas y culturas definidos están desapareciendo rápidamente en una amalgama de gente del siglo XXI.

Por esa razón el Proyecto Genográfico ha establecido diez laboratorios de investigación alrededor del mundo. Los científicos visitan las regiones remotas de la Tierra en un esfuerzo exhaustivo por completar el atlas genético del planeta.

Enlace al Atlas de la travesía humana >>

Etiquetas:

Antropología,

Ciencia,

Historia,

Prehistoria

miércoles, 23 de noviembre de 2011

La Tierra vista desde la Estación Espacial Internacional

Este video ha sido creado a partir de 600 fotografías tomadas desde la estación espacial internacional, mostrando espectaculares cambios en la superficie terrestre. Luces de ciudades, tormentas, el relieve y las costas, etc. son visibles en la película.

Gráfico animado sobre la Estación Espacial Internacional >>

En esta espectacular imagen se puede ver una aurora boreal desde la ISS, con la nave rusa Soyuz en primer término:

miércoles, 9 de noviembre de 2011

La erupción volcánica de la Isla de Hierro

Un equipo de científicos del Instituto Español de Oceanografía ha localizado el lugar de la erupción submarina cercana a la isla de Hierro, en las Canarias. Se ha formado un cono volcánico de un diámetro en la base de 700 metros, una altura de 100 metros y un cráter de unos 120 metros de anchura. La base del cráter se encuentra situada a 300 metros de profundidad. También se han podido localizar mediante ecosondas las columnas de gases que emite el volcán.

martes, 4 de octubre de 2011

Wegener y la deriva continental

Este artículo procede de ciencia.es, una magnífica página de divulgación científica que permite reproducir su contenido para fines educativos.

En 1854, durante una conferencia, Louis Pasteur dijo “En el campo de la observación, la suerte favorece sólo a las mentes más preparadas”. Por aquel entonces Alfred Wegener aún no había nacido, eso sucedería el 1 de noviembre de 1880, pero bien podría decirse que aquellas palabras le venían como anillo al dedo.

Wegener comenzó su carrera científica estudiando física y matemáticas y realizó su doctorado en astronomía. La tesis le sirvió para mirar a los cielos, observar los planetas y aprender a utilizar los datos astronómicos, todo ello pensando en la Tierra. Esta forma de trabajo la heredó de sus profesores de tesis, quienes habían logrado medir, utilizando medidas astronómicas, las pequeñas oscilaciones del eje terrestre. Terminado el doctorado, Wegener comenzó a estudiar meteorología y trabajó en el Observatorio Aeronautico de Lindenberg. Allí aprendió a manejar cometas y globos meteorológicos diseñados para medir la estructura de la atmósfera a altitudes superiores a los cinco kilómetros y le permitió dar rienda suelta a su afán de aventuras, llegó, incluso, a establecer un récord al permanecer 52 horas seguidas en el aire gracias a un globo aerostático. Todos estos estudios, combinados con su pasión por la geología y geoquímica sembraron las bases para gozar de la “suerte de las mentes preparadas”, como decía Pasteur.

Como meteorólogo, Wegener se unió en 1906 a una expedición a Groenlandia con el objetivo de estudiar la circulación de los gélidos aires circumpolares. Aquella expedición fue el inicio de una relación con el subcontinente helado que duraría toda su vida y, también, marcaría su trágico final.

Como meteorólogo, Wegener se unió en 1906 a una expedición a Groenlandia con el objetivo de estudiar la circulación de los gélidos aires circumpolares. Aquella expedición fue el inicio de una relación con el subcontinente helado que duraría toda su vida y, también, marcaría su trágico final.

La suerte que lo llevó al descubrimiento de la deriva continental llegó durante las navidades de 1910. Un colega del Instituto de Física de Marburg le invitó a echar un vistazo a la nueva edición del ”Allgemaine landatlas”. Se trataba de uno de los primeros atlas alemanes que ofrecían, con datos de batimetría, una imagen real de los márgenes de África y Sudamérica. Lo más interesante es que aquellos mapas mostraban una imagen inédita de lo que sucedía, no sólo en la costa, sino bajo las aguas de los océanos. Wegener observó que, en todas las costas, la tierra se adentraba suavemente en el agua hasta que, llegado a un punto, la superficie se precipitaba bruscamente hacia el abismo. Su mayor descubrimiento fue que los límites de los continentes no dependen del capricho de las aguas costeras sino de alguna, y desconocida, propiedad que afecta al planeta entero.

Wegener había notado ya el parecido entre las costas de África y América del Sur que parecían encajar como las piezas de un rompecabezas, pero ahora, en los nuevos límites que acababa de descubrir bajo las aguas costeras, las piezas encajaban mejor, si cabe. A su mente acudieron los conocimientos acumulados durante años de estudio sobre la disposición de las distintas capas de la atmósfera y las observaciones de los ínfimos movimientos de las masas glaciares de Groenlandia. Inmediatamente, estableció la hipótesis de que las superficies continentales pertenecían a una capa de tierra y el fondo oceánico a otra capa distinta. Era como dividir la corteza terrestre en distintos niveles que tiene vida propia como sucede en las capas altas de la atmósfera.

Para dar sentido a su hipótesis, Wegener comenzó a recabar información procedente de distintos campos de la ciencia: geología, geofísica, paleontología y oceanografía. Encontró que, a un lado y otro del Atlántico, existen estratos de similares características, hay estructuras que se repiten y fósiles de especies que vivieron al mismo tiempo en ambos lugares, situados, ahora, a miles de kilómetros de distancia. Aquellas similitudes eran algo más que parecidos al azar y ya se habían propuesto algunas hipótesis singulares, por no decir curiosas, para explicarlas. Una de ellas proponía la existencia de un estrecho puente de tierra emergida que permitió el intercambio de especies de plantas y animales, ahora fósiles, a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, es difícil aceptar que una formación tan extraordinaria, capaz de surcar los 5.000 kilómetros de océano, desapareciera sin dejar huella. Por si esta dificultad fuera poca, también las costas de Europa y Norteamérica comparten su propia colección de criaturas fósiles y lo mismo sucede entre Madagascar y la India, puestos a tender puentes, la Tierra habría parecido una red de autopistas.

Para dar sentido a su hipótesis, Wegener comenzó a recabar información procedente de distintos campos de la ciencia: geología, geofísica, paleontología y oceanografía. Encontró que, a un lado y otro del Atlántico, existen estratos de similares características, hay estructuras que se repiten y fósiles de especies que vivieron al mismo tiempo en ambos lugares, situados, ahora, a miles de kilómetros de distancia. Aquellas similitudes eran algo más que parecidos al azar y ya se habían propuesto algunas hipótesis singulares, por no decir curiosas, para explicarlas. Una de ellas proponía la existencia de un estrecho puente de tierra emergida que permitió el intercambio de especies de plantas y animales, ahora fósiles, a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, es difícil aceptar que una formación tan extraordinaria, capaz de surcar los 5.000 kilómetros de océano, desapareciera sin dejar huella. Por si esta dificultad fuera poca, también las costas de Europa y Norteamérica comparten su propia colección de criaturas fósiles y lo mismo sucede entre Madagascar y la India, puestos a tender puentes, la Tierra habría parecido una red de autopistas.

La teoría de la existencia de puentes de tierra surcando los océanos como inmensas autopistas naturales no convencía a muchos, pero lo que Wegener proponía era más increíble todavía. El científico alemán defendía que los continentes enteros, con su mole inmensa de valles, montañas, mesetas, ríos, cargados de vida, se mueven como lentas y frágiles balsas empujadas por fuerzas invisibles.

A pesar de lo descabellada que parecía en un primer momento, la propuesta tenía sus ventajas. Además de explicar las similitudes entre las costas de lugares tan distantes, ofrecía una solución para otro de los enigmas de la geología: la formación de las montañas.

A principios del siglo XX en los círculos científicos se aceptaba como buena la “Teoría de la contracción”. Básicamente se apoyaba en la idea de que nuestro planeta fue, en tiempos remotos, una inmensa bola fundida, cuya corteza, al enfriarse, se fracturó y se arrugó, como una manzana vieja. Desgraciadamente, la hipótesis tenía un grave inconveniente: si hubiera sido así, todas las montañas de la Tierra deberían tener la misma edad, algo incorrecto a todas luces. La hipótesis de Wegener proponía, en cambio, la existencia de una corteza terrestre mucho más dinámica, con los continentes en continuo movimiento, que acaban chocando, rozando y separándose, creando en el proceso profundas depresiones y elevadas montañas.

Hace ahora cien años, a finales de 1911 y principios de 1912, Wegener dio a conocer sus ideas en dos artículos, ambos titulados “El origen de los continentes”, que han pasado a la historia de la ciencia como unos de los más innovadores de todos los tiempos.

Una explicación de la deriva continental (con animaciones) >>

Una explicación más profunda (también con animaciones) >>

A lo largo de los años que siguieron, Wegener continuó escribiendo artículos que iban apoyando, con datos nuevos, su hipótesis. El último de ellos lo publicó en 1929, poco antes de la expedición a Groenlandia que le costaría la vida. Según él mismo, aquel artículo era el definitivo trabajo sobre el origen de los continentes y océanos. La expedición pretendía instalar una base capaz de resistir el invierno en el centro de la capa de hielo de Groenlandia para conseguir el primer conjunto completo de datos meteorológicos de la región. Después de una serie de dificultades con los suministros, Wegener decidió hacer un arriesgado viaje hasta la costa. Abandonó la base el día de su 50 cumpleaños y murió una semana más tarde en la inmensidad helada de la tierra que lo inspiró.

Una explicación de la deriva continental (con animaciones) >>

Una explicación más profunda (también con animaciones) >>

A lo largo de los años que siguieron, Wegener continuó escribiendo artículos que iban apoyando, con datos nuevos, su hipótesis. El último de ellos lo publicó en 1929, poco antes de la expedición a Groenlandia que le costaría la vida. Según él mismo, aquel artículo era el definitivo trabajo sobre el origen de los continentes y océanos. La expedición pretendía instalar una base capaz de resistir el invierno en el centro de la capa de hielo de Groenlandia para conseguir el primer conjunto completo de datos meteorológicos de la región. Después de una serie de dificultades con los suministros, Wegener decidió hacer un arriesgado viaje hasta la costa. Abandonó la base el día de su 50 cumpleaños y murió una semana más tarde en la inmensidad helada de la tierra que lo inspiró.

La deriva de los continentes en dos minutos:

lunes, 12 de septiembre de 2011

Imágenes del asteroide Vesta enviadas por la sonda Dawn

La sonda Dawn de la NASA ha comenzado a enviar imágenes del asteroide Vesta. La misión de esta sonda es recoger información de dos objetos del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter: el asteroide Vesta y el planeta enano Ceres.

Como Vesta gira alrededor de su eje una vez cada 5 horas y 20 minutos, la Dawn ha podido fotografiar buena parte de su objetivo. La distancia actual de la sonda es de 2.900 km, y ésta se irá reduciendo progresivamente, gracias a su motor iónico. Vesta se encuentra a 184 millones de kilómetros de la Tierra.

La sonda Dawn permanecerá junto a Vesta hasta julio de 2012, cuando abandonará su actual objetivo para iniciar el viaje hacia el planeta enano Ceres, donde llegará en 2015.

Más información sobre la misión de la Dawn >>

El asteroide Vesta >>

Ceres, de asteroide gigante a planeta enano >>

El asteroide Vesta >>

Ceres, de asteroide gigante a planeta enano >>

Etiquetas:

Astronomía,

Ciencia,

Geografía,

Tecnología

viernes, 15 de julio de 2011

¿Existen las olas gigantes?

Para las olas producidas por una tormenta en alta mar es común alcanzar los 7 m de altura y bajo condiciones extremas estas olas pueden alcanzar incluso los 15 metros. Pero durante siglos muchos marineros han contado historias sobre olas gigantescas surgidas de pronto en medio del océano sin que nada hubiera hecho pensar que el mar podría enfurecer. No eran tsunamis, que son “inofensivos” en alta mar. Tampoco olas provocadas por tormentas o fuertes vientos pero se decía que de pronto te sorprendía un muro de agua de decenas de metros de altura avanzando hacia ti, surgido del mar en calma. Se pensaba que no era más que otra leyenda marina pero ahora nuevas evidencias han hecho revisar esta idea.

Todos hemos oído historias sobre barcos que desaparecían en los mares sin causa aparente, se habló del famoso "Triángulo de las Bermudas"... En esa misma categoría fantástica se incluían las olas gigantes. Se trataba de muros de agua de un tamaño increíble pero, a pesar de los testimonios de supuestos supervivientes, al no haber causa aparente para los mismos, fueron catalogados como fenómenos imposibles. Hoy, gracias a las observaciones de los satélites y a varios casos comprobables recientes, no hay duda: en el océano pueden producirse olas de más de treinta metros de altura capaces de surgir repentinamente, sin causa aparente. A pesar de los muchos modelos que se han propuesto para explicar este tipo de fenómenos, no se ha llegado a averiguar realmente el mecanismo que las produce.

Todos hemos oído historias sobre barcos que desaparecían en los mares sin causa aparente, se habló del famoso "Triángulo de las Bermudas"... En esa misma categoría fantástica se incluían las olas gigantes. Se trataba de muros de agua de un tamaño increíble pero, a pesar de los testimonios de supuestos supervivientes, al no haber causa aparente para los mismos, fueron catalogados como fenómenos imposibles. Hoy, gracias a las observaciones de los satélites y a varios casos comprobables recientes, no hay duda: en el océano pueden producirse olas de más de treinta metros de altura capaces de surgir repentinamente, sin causa aparente. A pesar de los muchos modelos que se han propuesto para explicar este tipo de fenómenos, no se ha llegado a averiguar realmente el mecanismo que las produce.

Durante las pasadas dos décadas, las tormentas han hundido más de 200 superpetroleros y barcos de contenedores de más de 200 metros de eslora. Se cree que las olas gigantes han sido la causa principal en muchos de esos casos. Los marineros que han sobrevivido a tales encuentros cuentan historias notables. En febrero de 1995 el trasatlántico Queen Elizabeth II se encontró con una ola gigante de 29 metros de alto durante un huracán en el Atlántico Norte, a la que el capitán Ronald Warwick describió como "una inmensa muralla de agua… parecía como si nos abalanzáramos hacia los acantilados, los White Cliffs, de Dover".

Las olas gigantes seguían estando entre lo fantástico y lo real cuando el Caledonian Star se encontró el 2 de marzo de 2001 con algo increíble. Este navío de cruceros de aventura, actualmente renombrado como National Geographic Endeavour, pesa 2.557 toneladas, tiene una longitud de 88 metros y seis cubiertas. Ese día, mientras navega por el Estrecho de Drake, entre América del Sur y la Antártida, una enorme ola de más de treinta metros de altura sorprendió a la nave. Ningún maremoto, tormenta o fenómeno similar pudo ser encontrado para explicar un encuentro así. Simplemente, de la nada, en un mar relativamente calmado, surgió el muro y barrió la nave. Las ventanas saltaron, el puente de mando quedó inutilizado y, de milagro, el navío pudo superar el choque. A la deriva, completamente desarmado, sin electricidad ni aparatos de navegación, el Caledonian Star tuvo que ser asistido por la Armada Argentina hasta llegar a buen puerto. Desde ese día las olas gigantes dejaron de ser un mito.

Las olas gigantes seguían estando entre lo fantástico y lo real cuando el Caledonian Star se encontró el 2 de marzo de 2001 con algo increíble. Este navío de cruceros de aventura, actualmente renombrado como National Geographic Endeavour, pesa 2.557 toneladas, tiene una longitud de 88 metros y seis cubiertas. Ese día, mientras navega por el Estrecho de Drake, entre América del Sur y la Antártida, una enorme ola de más de treinta metros de altura sorprendió a la nave. Ningún maremoto, tormenta o fenómeno similar pudo ser encontrado para explicar un encuentro así. Simplemente, de la nada, en un mar relativamente calmado, surgió el muro y barrió la nave. Las ventanas saltaron, el puente de mando quedó inutilizado y, de milagro, el navío pudo superar el choque. A la deriva, completamente desarmado, sin electricidad ni aparatos de navegación, el Caledonian Star tuvo que ser asistido por la Armada Argentina hasta llegar a buen puerto. Desde ese día las olas gigantes dejaron de ser un mito.

El fenómeno ha afectado también a las plataformas de alta mar: el 1 de enero de 1995 la plataforma petrolera Draupner en el Mar del Norte fue alcanzada por una ola que medía, según un dispositivo láser de a bordo, 26 metros, y las olas mayores a su alrededor eran de hasta 12 metros. Pruebas objetivas logradas por radar en ésta y otras plataformas –los datos de radar de la plataforma petrolífera Goma del Mar del Norte registraron 466 olas gigantescas en 12 años– ayudaron a convencer a científicos anteriormente escépticos, cuyas estadísticas mostraban que desviaciones tan notables del estado del mar circundante debieran producirse solamente una vez cada 10.000 años.

El hecho de que las olas gigantes en realidad se producen con relativa frecuencia tiene importantes implicaciones económicas y de seguridad, dado que los barcos y plataformas actuales están construidos para soportar olas con una altura máxima de solamente 15 metros.

En diciembre de 2000, la Unión Europea inició un proyecto científico llamado MaxWave para confirmar la frecuencia y localización de olas gigantes, modelar cómo se producen y considerar sus implicaciones para los criterios de diseño de barcos y plataformas petrolíferas. Y como parte de MaxWave, los datos de los satélites de radar ERS de la ESA fueron los primeros utilizados para efectuar un censo mundial de olas gigantes.

El hecho de que las olas gigantes en realidad se producen con relativa frecuencia tiene importantes implicaciones económicas y de seguridad, dado que los barcos y plataformas actuales están construidos para soportar olas con una altura máxima de solamente 15 metros.

En diciembre de 2000, la Unión Europea inició un proyecto científico llamado MaxWave para confirmar la frecuencia y localización de olas gigantes, modelar cómo se producen y considerar sus implicaciones para los criterios de diseño de barcos y plataformas petrolíferas. Y como parte de MaxWave, los datos de los satélites de radar ERS de la ESA fueron los primeros utilizados para efectuar un censo mundial de olas gigantes.

lunes, 11 de julio de 2011

¿Qué es un fósil viviente?

Reproduzco a continuación un interesante artículo de la magnífica página de divulgación científica Cienciaes.

El pasado mes de enero de este año 2011, una especie de grillo fósil descubierto en 2007 en Brasil saltó a la primera página de la actualidad. Un estudio publicado en esas fechas, realizado por dos entomólogos, el estadounidense Sam W. Heads, de la Universidad de Illinois, y la suiza Léa Leuzinger, de la Universidad de Friburgo, ponía de manifiesto la gran semejanza entre el fósil, de unos cien millones de años de antigüedad, y los grillos de las dunas, unos parientes de nuestros grillos comunes que habitan en los desiertos y otras zonas arenosas de Asia y África. Así, estos insectos se convertían en fósiles vivientes, que han sobrevivido sin cambios aparentes desde la época de los dinosaurios.

El pasado mes de enero de este año 2011, una especie de grillo fósil descubierto en 2007 en Brasil saltó a la primera página de la actualidad. Un estudio publicado en esas fechas, realizado por dos entomólogos, el estadounidense Sam W. Heads, de la Universidad de Illinois, y la suiza Léa Leuzinger, de la Universidad de Friburgo, ponía de manifiesto la gran semejanza entre el fósil, de unos cien millones de años de antigüedad, y los grillos de las dunas, unos parientes de nuestros grillos comunes que habitan en los desiertos y otras zonas arenosas de Asia y África. Así, estos insectos se convertían en fósiles vivientes, que han sobrevivido sin cambios aparentes desde la época de los dinosaurios.

¿Qué es un fósil viviente? Desde que Charles Darwin la acuñó en su libro El origen de las especies, la expresión ha arraigado en la imaginación popular. Un fósil viviente fascina porque sugiere que nos encontramos en presencia de un superviviente de tiempos remotos, un habitante del pasado trasladado a nuestra época. El celacanto, el ornitorrinco, el gingko, los tiburones, los escorpiones, las cucarachas… Todos ellos, y muchas otras especies y grupos se consideran fósiles vivientes. Pero, ¿qué queremos decir en realidad cuando decimos que un ser vivo es un fósil viviente?

El 22 de diciembre de 1938, Hendrik Goosen, capitán del pesquero de arrastre Nerine, atracó en el puerto sudafricano de East London, en la costa del océano Índico. Entre las capturas de ese día, el capitán había apartado un extraño pez de metro y medio de longitud que nunca antes había visto. A su llegada a puerto, informó de su hallazgo a Marjorie Courtenay-Latimer, conservadora del museo de la ciudad.

(Marjorie Courtenay-Latimer)“Era el pez más hermoso que he visto en mi vida. Medía cinco pies de longitud, de color azul-malva pálido con tenues motas blanquecinas; tenía por todas partes un brillo iridiscente plata, azul y verde. Estaba cubierto de escamas duras, y tenía cuatro aletas parecidas a patas y una extraña cola.”

Incapaz de identificar el pez en sus libros, Courtenay-Latimer trató de localizar a su amigo el ictiólogo James Leonard Brierley Smith, profesor en la cercana Universidad de Rhodes. Pero Smith estaba de vacaciones. Ante la imposibilidad de conservar el pez hasta su regreso, Marjorie Courtenay-Latimer lo hizo disecar por un taxidermista. Cuando Smith regresó, el 16 de febrero de 1939, identificó el pez al primer vistazo. Era un celacanto, un representante de un grupo que se creía extinguido desde hace ochenta millones de años, en el periodo Cretácico.

(Smith)“No había sombra de duda. Podría haber sido una de aquellas criaturas de hace doscientos millones de años que volvía a la vida.”

Años más tarde, el 18 de septiembre de 1997, el ictiólogo estadounidense Mark Erdmann, de luna de miel en Indonesia, descubrió una segunda especie de celacanto, de color marrón, en un lugar insólito para este tipo de descubrimientos: un mercado de la isla de Célebes.

Años más tarde, el 18 de septiembre de 1997, el ictiólogo estadounidense Mark Erdmann, de luna de miel en Indonesia, descubrió una segunda especie de celacanto, de color marrón, en un lugar insólito para este tipo de descubrimientos: un mercado de la isla de Célebes.

El celacanto es el más famoso de los seres vivos conocidos como “fósiles vivientes”. Pero no es el único. Hay otros animales y plantas que, como el celacanto, eran conocidos en estado fósil antes de ser descubiertos como especies vivientes. Las primeras coníferas del género Metasequoia, fósiles que se remontaban al Mesozoico, hace más de sesenta y cinco millones de años, se descubrieron en 1941, pero tres años más tarde, en 1944, se encontró una especie viva en China. La rata de roca laosiana, descubierta en 2005, se ha relacionado con la familia de los diatomíidos, que se consideraba extinta desde hace once millones de años. El pequeño escarabajo de tres ojos Sikhotealinia zhiltzovae, del que sólo se conoce un ejemplar, descubierto en el extremo oriente ruso en 1996, es el único representante vivo de la familia de los juródidos, cuyos fósiles datan del Jurásico. También los crustáceos glifeoideos, de largas pinzas, se consideraban extinguidos desde el Eoceno, hace más de treinta millones de años; sin embargo, en 1975 se descubrió un ejemplar conservado en las colecciones del Instituto Smithsoniano; había sido pescado en aguas de Filipinas en 1908, pero su importancia había pasado desapercibida durante décadas. Y en 1952 se encontraron en una profunda fosa submarina cercana a Costa Rica los primeros ejemplares vivos de monoplacóforos, moluscos marinos cubiertos con una sola valva. Hasta entonces, los monoplacóforos se creían extinguidos desde el Devónico, hace trescientos cincuenta millones de años.

Sin embargo, todos estos casos, y otros similares, no son más que accidentes históricos. Esos “fósiles vivientes” no tienen ninguna característica especial por el mero hecho de que sus parientes extintos fueran descubiertos en primer lugar. Podría haber ocurrido lo contrario, y de hecho, tanto los celacantos sudafricanos como los indonesios eran ya conocidos por los indígenas mucho antes de que la ciencia reparara en ellos. Por esta razón, también se llama “fósiles vivientes” a otros organismos que, sin haber sido conocidos de antemano en estado fósil, son, como los celacantos, los únicos supervivientes de un grupo que fue mucho más floreciente en épocas pasadas. Es lo que ocurre con el gingko, árbol originario de China y único representante actual de un grupo que estuvo extendido por todo el mundo durante el Mesozoico.

Es también el caso de las araucarias, una familia de coníferas muy extendida durante el Jurásico y el Cretácico, y restringida hoy a unas decenas de especies en el hemisferio sur. Como el pino parasol de Japón, el único superviviente de un grupo de doscientos treinta millones de años de antigüedad. Entre los animales, el monito del monte, un pequeño marsupial con aspecto de lirón que habita en los bosques húmedos de altitud del sur de Argentina y Chile, está más emparentado con los marsupiales de Australia que con los de Sudamérica, y sus parientes más cercanos se extinguieron hace más de treinta y cinco millones de años. El tuátara, reptil endémico de Nueva Zelanda, es el único representante viviente de los esfenodontes, muy diversos y extendidos por todo el mundo durante el Mesozoico. Y la avispa Syntexis libocedrii, que sólo pone sus huevos en los bosques recién quemados de libocedros, tuyas y enebros de las montañas de California y de la Columbia Británica, es la única especie superviviente de la familia de los anaxiélidos, que floreció durante el Mesozoico. Forzando un poco esta definición de fósil viviente, se ha considerado también como tal al ratón chipriota, nativo de la isla de Chipre y descubierto en 2004. Es el único mamífero terrestre descubierto en Europa en los últimos cien años, y una de las tres únicas especies de mamíferos endémicas de las islas del Mediterráneo (junto con dos especies de musaraña) que han sobrevivido a la colonización humana.

|

| Gingko biloba |

|

| Monito de monte |

Pero tampoco era ése el sentido original de la expresión “fósil viviente”. El primero que la empleó fue Charles Darwin, en su libro “El origen de las especies”, y con ella se refería a los seres primitivos, como el ornitorrinco y los peces pulmonados o dipnoos, que han sobrevivido hasta el presente en un área restringida donde han estado expuestos a una competición menos intensa. Para Darwin, son seres primitivos los que se han conservado sin cambios desde un pasado remoto. En este sentido, se consideran fósiles vivientes la planta con flores Amborella, de las selvas de Nueva Caledonia, que carece de los vasos para el transporte de savia característicos de este tipo de plantas; el cerdo hormiguero, nativo de África, con características anatómicas que le relacionan con ciertos ungulados desaparecidos hace más de cincuenta millones de años; el conejo de las islas Ryukyu, semejante a los conejos fósiles del periodo Mioceno, con cinco millones de años de antigüedad; el okapi de las selvas centroafricanas, semejante a los jiráfidos del Mioceno; y el rinoceronte de Sumatra, que está más emparentado con especies extintas, como el rinoceronte lanudo, que con las actuales. Pero no siempre los rasgos aparentemente primitivos significan que la especie en cuestión ha permanecido inmutable desde tiempos remotos. Los polluelos del hoacín, un ave de la selva del Amazonas, se caracterizan porque tienen dos garras en cada ala, de las que se sirven para trepar por los árboles. Se ha comparado al hoacín con las aves fósiles más antiguas, como Archaeopteryx, pero en realidad no guarda con ellas una relación especialmente estrecha; de hecho, el hoacín está emparentado con los cucos, los correcaminos y los turacos africanos, que carecen de esos rasgos aparentemente primitivos.

En un sentido más amplio, también se llama fósiles vivientes a los grupos de seres vivos que se han mantenido sin cambios importantes a lo largo de las eras, aunque no se encuentren restringidos en la actualidad a unas pocas especies o a un área pequeña. Así, se consideran fósiles vivientes las esponjas, que apenas han cambiado desde hace más de cuatrocientos cincuenta millones de años; los lirios de mar y los cangrejos cacerola, que tienen más de cuatrocientos millones de años de antigüedad, los esturiones, con doscientos millones de años; las salamandras gigantes, con unos ciento sesenta millones de años, los cocodrilos, con más de ochenta millones de años de antigüedad… Se pueden poner muchos más ejemplos; de hecho, con esta definición, incluso los mamíferos y las aves, aparecidos hace doscientos y ciento cincuenta millones de años respectivamente, serían fósiles vivientes; en realidad, todos los grandes grupos de seres vivos lo serían, puesto que ninguno ha surgido después del final del Mesozoico, hace sesenta y cinco millones de años.

Como vemos, no existe una sola definición de lo que es un fósil viviente. Y la aplicación de la expresión es bastante arbitraria: A ciertas especies nunca se las ha denominado fósiles vivientes, aunque objetivamente cumplan con los requisitos. Es el caso de dos grandes mamíferos americanos: el pecarí del Chaco, descubierto en estado fósil en 1930, y considerado extinto hasta que un ejemplar fue capturado en 1971, y el berrendo o antílope americano, único representante actual de la antaño numerosa familia de los antilocápridos, una familia de rumiantes exclusivamente norteamericanos que se caracterizan por sus astas, formadas por una funda córnea que crece alrededor de un núcleo de hueso, como en los bóvidos, pero que se muda todos los años, como en los ciervos. Curiosamente, el berrendo conserva además un rasgo que podemos considerar primitivo: Su gran rapidez. El berrendo puede alcanzar una velocidad punta de noventa y ocho kilómetros por hora, y mantener una velocidad de ochenta y seis kilómetros por hora durante una o dos horas. Pero en las praderas norteamericanas donde vive el berrendo no existe ningún depredador tan rápido. Los berrendos no tienen enemigos naturales en la actualidad. Si son tan veloces, es porque hasta hace unos veinte mil años vivía en Norteamérica un felino similar al guepardo, el llamado guepardo americano, aunque no se sabe con seguridad si estaba más estrechamente emparentado con el guepardo actual o con el puma. Fue la presencia de este depredador hoy extinguido, que podía alcanzar una velocidad punta de más de cien kilómetros por hora, la que forzó al berrendo a desarrollar su gran velocidad, que ha conservado hasta nuestros días aunque ya no le sea necesaria.

Se puede tener la idea de que, en los fósiles vivientes, la evolución se ha detenido. Pero el hecho de que la morfología externa de ciertos seres vivos se haya conservado invariable a lo largo del tiempo no significa que dichos organismos no hayan podido sufrir otras modificaciones. Hay muchos aspectos de las especies fósiles que no conocemos: su comportamiento, su fisiología, su metabolismo… En 2007 se pudo estudiar por primera vez el esqueleto interno de la aleta de un celacanto fósil. Estas aletas, aparentemente idénticas a las de los celacantos vivientes, han resultado ser muy diferentes: Su estructura es asimétrica, mientras que en las especies actuales es simétrica.

Por otra parte, la expresión “fósil viviente” evoca una discontinuidad entre las especies vivientes y las especies fósiles, una barrera que el fósil viviente, con su mera existencia, ha roto; es como si el fósil viviente hubiera infringido alguna misteriosa ley natural. Pero no existe tal ley. Todos los organismos, extintos y vivientes, forman parte de un mismo árbol de la vida; todos, cada uno en la época en la que le tocó vivir, se han regido por las mismas leyes naturales. Unos han sobrevivido y otros no. Eso es todo. Por estas razones, a los biólogos y a los paleontólogos no les gusta hablar de fósiles vivientes; es una terminología que en la actualidad sólo emplean los medios de comunicación. Porque con tantas definiciones, casi cualquier organismo o grupo de organismos puede ser considerado un fósil viviente. Pensemos, por ejemplo, en unos primates que aparecieron hace unos siete millones de años en el este de África y que con el paso del tiempo se diversificaron y se extendieron por el mundo. Hoy sólo sobrevive una especie de este grupo, el de los homininos. Somos nosotros. ¿Es también el ser humano un fósil viviente?

viernes, 8 de julio de 2011

Imágenes de la misión Cassini a Saturno

Cassini-Huygens es un proyecto conjunto de la NASA, la ESA y la ASI. Se trata de una misión espacial no tripulada cuyo objetivo es estudiar el planeta Saturno y sus satélites naturales. La nave espacial consta de dos elementos principales: la nave Cassini y la sonda Huygens. El lanzamiento tuvo lugar el 15 de octubre de 1997 y entró en órbita alrededor de Saturno el 1 de julio de 2004. El 25 de diciembre de 2004 la sonda se separó de la nave aproximadamente a las 02:00 UTC. La sonda alcanzó la mayor luna de Saturno, Titán, el 14 de enero de 2005, momento en el que descendió a su superficie para recoger información científica. Se trata de la primera nave que orbita Saturno y el cuarto artefacto espacial humano que lo visita.

Este minidocumental explica muchas cosas sobre Saturno y la misión Cassini:

Para saber más sobre Saturno >>

Página educativa muy interesante de introducción a la astronomía >>

Este minidocumental explica muchas cosas sobre Saturno y la misión Cassini:

Para saber más sobre Saturno >>

Página educativa muy interesante de introducción a la astronomía >>

Etiquetas:

Astronomía,

Ciencia,

Geografía,

Tecnología

lunes, 9 de mayo de 2011

¿Cómo seran las casas del futuro?

En el video que acompaña esta entrada podemos ver una recreación de cómo podrían ser los hogares y oficinas de un futuro quizás muy cercano. Paneles de vidrio interactivos, superfícies que se iluminan, electrodomésticos con pantallas táctiles y conectados a internet...

Sin duda será un mundo en el que estemos permanentemente "conectados", algo que en la práctica ya está ocurriendo. Será un mundo aún más globalizado, con sus ventajas e inconvenientes pero ¿aumentarán o disminuirán las diferencias entre países desarrollados y en vías de desarrollo, entre ricos y pobres? ¿Habremos conseguido sustituir los combustibles fósiles por energías renovables? ¿Frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad?

lunes, 15 de noviembre de 2010

El universo conocido

Se estima que el Universo visible tiene un radio de 14 mil millones de años luz (o lo que es lo mismo tiene 14 mil millones de años de antigüedad). El verdadero tamaño del Universo probablemente es mucho mayor de lo que conocemos. Cuánto más dependerá de si el universo es abierto o cerrado, y de si hay algo capaz de frenar su expansión. Si fuera así el Universo seria finito. De otra forma el Universo se expandería para siempre, seria infinito en tamaño.

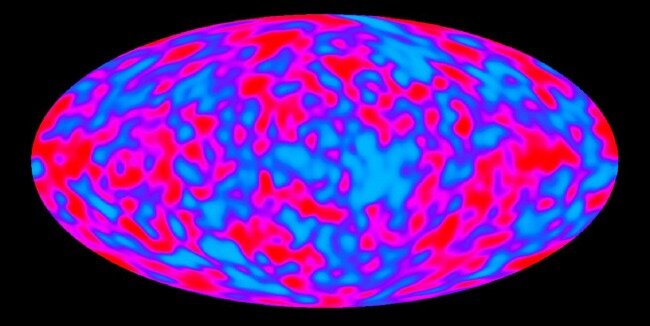

El eco del Big Bang:

En 1965, dos físicos americanos, Arno Penzias y Robert W. Wilson descubrieron una radiación de origen desconocido. Se trataba de una emisión constante que provenía de todas las partes del cielo y que tenía una longitud media de onda de tres milímetros y por lo tanto sólo es perceptible a través de las antenas de los radiotelescopios.Se trataría del eco del Big Bang, el testimonio de la explosión inicial que dio origen al universo. Los dos físicos norteamericanos obtuvieron el premio Nobel de física en 1978. Las irregularidades en la radiación (las manchas en la imagen) darían lugar a las galaxias, ya que la materia se acumularía en "grumos" en algunos puntos.

En los últimos años se ha descubierto que existe gran cantidad de materia en el universo que ejerce fuerza gravitacional sobre los cuerpos visibles pero que no emite ni absorbe luz. La materia oscura forma aproximadamente el 90% de la masa del universo pero no se sabe de qué está compuesta.

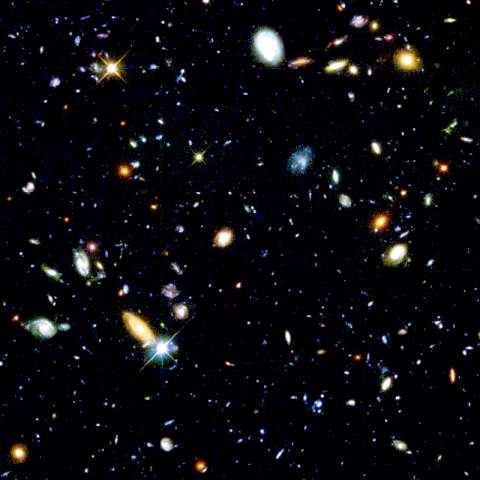

El campo profundo del Hubble:

Esta es una de las fotos más famosas tomadas por el telescopio Hubble. En diciembre de 1995 estuvo apuntando a una zona supuestamente vacía de la Osa Major durante diez días. Casi todos los objetos mostrados aquí están a una distancia entre 5 y 10 mil millones de años luz. Las galaxias descubiertas aquí son de todas las formas y colores, algunas jóvenes y azules mientras que otras son rojas y viejas.

Una mota de polvo en el Universo:

Después de ver este vídeo compruebas que la Tierra no es precisamente uno de los puntos más llamativos del universo.

domingo, 7 de noviembre de 2010

El misterio del Mecanismo de Antikitera

Un equipo internacional ha desentrañado los secretos de una "computadora" de 2.000 años de antigüedad que podría transformar nuestra percepción del mundo antiguo.

Mike Edmunds y Tony Freeth, de la Universidad de Cardiff, dirigieron el equipo que cree haber desentrañado finalmente el funcionamiento del Mecanismo de Antikitera (Antiquitera), una calculadora astronómica, semejante a un reloj, datada en el siglo II aC.

Mike Edmunds y Tony Freeth, de la Universidad de Cardiff, dirigieron el equipo que cree haber desentrañado finalmente el funcionamiento del Mecanismo de Antikitera (Antiquitera), una calculadora astronómica, semejante a un reloj, datada en el siglo II aC.

Los restos de una caja rota de madera y bronce albergando más de 30 engranajes, fueron encontrados hace casi cien años por buzos que exploraban un naufragio frente a la isla de Antikitera. Los científicos han estado intentando reconstruirlo desde entonces. La nueva investigación sugiere que es mucho más sofisticado de lo que cualquiera había supuesto previamente.

El trabajo detallado realizado sobre los engranajes muestra que el mecanismo era capaz de seguir los movimientos astronómicos con notable precisión. La calculadora pudo reproducir los movimientos de la Luna y del Sol a través del Zodíaco, predecir eclipses, e incluso, recrear la órbita irregular de la luna. El equipo cree que también pudo haber predicho las posiciones de algunos planetas o incluso de todos los conocidos en la época.

Los resultados sugieren que la tecnología griega fue mucho más avanzada que lo estimado previamente. No se conoce ninguna otra civilización que haya creado algo tan complicado durante al menos los siguientes mil años.

El profesor Edmunds recalca la fascinación que la máquina ha ejercido sobre los científicos modernos. "Este dispositivo simplemente es extraordinario. Es algo único en su género. El diseño es estupendo, sus cálculos astronómicos son de una precisión admirable. La manera en que fue diseñada la mecánica nos deja atónitos. Quienquiera que haya hecho esto, lo hizo sumamente bien".

El trabajo detallado realizado sobre los engranajes muestra que el mecanismo era capaz de seguir los movimientos astronómicos con notable precisión. La calculadora pudo reproducir los movimientos de la Luna y del Sol a través del Zodíaco, predecir eclipses, e incluso, recrear la órbita irregular de la luna. El equipo cree que también pudo haber predicho las posiciones de algunos planetas o incluso de todos los conocidos en la época.

Los resultados sugieren que la tecnología griega fue mucho más avanzada que lo estimado previamente. No se conoce ninguna otra civilización que haya creado algo tan complicado durante al menos los siguientes mil años.

El profesor Edmunds recalca la fascinación que la máquina ha ejercido sobre los científicos modernos. "Este dispositivo simplemente es extraordinario. Es algo único en su género. El diseño es estupendo, sus cálculos astronómicos son de una precisión admirable. La manera en que fue diseñada la mecánica nos deja atónitos. Quienquiera que haya hecho esto, lo hizo sumamente bien".

El equipo estuvo integrado por investigadores de la Universidad de Cardiff, el Museo Arqueológico Nacional de Atenas y las Universidades de Atenas y Tesalónica.

El mecanismo consta de unas 80 piezas y se encuentra guardado en condiciones controladas con extremo cuidado en Atenas, no pudiendo ser tocado. Recrear su funcionamiento fue un proceso difícil, e involucró a astrónomos, matemáticos, expertos en computación, analistas de escritura y expertos en conservación.

Los investigadores esperan ahora crear un modelo por ordenador del funcionamiento de la máquina, y con el tiempo, desarrollar una réplica funcional. Todavía no está claro para qué utilizaban el mecanismo los antiguos griegos, o cuán extendida estaba esa tecnología.

"Surge la pregunta inevitable de qué más estarían haciendo en esa época. Por lo que se refiere a su valor histórico y a su carácter único, yo tengo que considerar este mecanismo como más valioso que la Mona Lisa", declara Edmunds.

Fuente: www.amazings.com

La tecnología griega

En Grecia Arquímedes, Heron de Alejandría, Ctesías y Tolomeo escribieron sobre los principios de sifones, poleas, palancas, manivelas, bombas contra incendios, ruedas dentadas, válvulas y turbinas. Algunas contribuciones prácticas importantes de los Griegos fueron el reloj de agua de Ctesías, el dioptra (instrumento de topografía) de Heron de Alejandría y el tornillo hidráulico de Arquímedes. Del mismo modo Tales de Mileto mejoró la navegación a introducir métodos de triangulación y Anaximandro dio forma al primer mapa del mundo. No obstante, los avances tecnológicos de los griegos no fueron a la par con sus contribuciones al conocimiento teórico.

Para saber más

Para saber más

Etiquetas:

Arqueología,

Ciencia,

Grecia,

Historia,

Historia Antigua

Suscribirse a:

Entradas (Atom)